まんどリウムです。

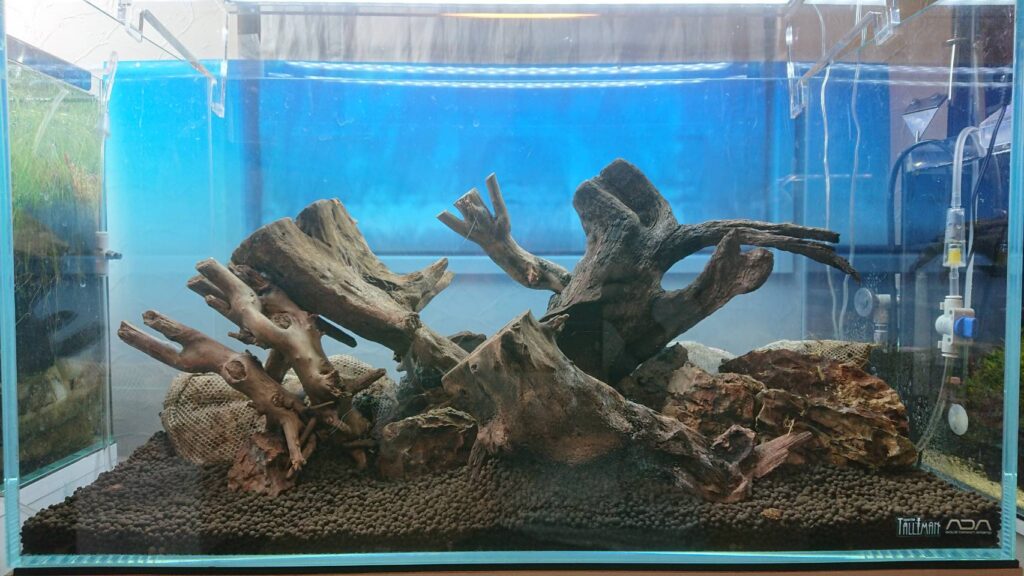

この記事では、私がIAPLC2024に出品した60cm水槽作品「Revery of Ground Balance」の作り方(制作手順)と結果報告を写真付きで詳しく解説します。

・IAPLC(世界水草レイアウトコンテスト)に挑戦したい方

・作品撮影や仕上げのコツを知りたい方

・60cm水槽で独自のレイアウトを作りたい方

こういった方にお勧めの内容となっていますので是非読んでいってくださいね!

IAPLC2024結果報告:588位で自己最高

今年も60cmレギュラー水槽で挑戦し、結果は588位でした。昨年の966位から大幅にアップし、自己最高となりました。いろいろ昨年から改善を重ねた結果が数字に表れて、自分でも手応えを感じています。

結果はADA公式YouTubeチャンネルでライブ配信されるので、緊張感と楽しみが増したコンテストとなっています。ぜひリンクからライブ配信を見返してみて下さい!

出品作品「Revery of Ground Balance」のコンセプト

- コンセプト:「流木の新しい一面を見つけること」

- 特徴:複数のスタンプウッドを逆さに使い、切り口の平面を活かして斜めのラインを強調

- 狙い:使いづらい素材を別の見せ方で魅せる

60cm水槽レイアウトの材料とポイント

使用素材一覧

- 水槽:60cmレギュラー

- 土台:軽石入り洗濯ネット(安定化用)ソイル:ADAアマゾニア

- 流木:スタンプウッド+直線的流木多数

- 前景草:ニューラージパールグラス(敷き詰め)

- 中景草:オーストラリアンクローバー、フレイムモス

- 後景草:パールグラス、ロタラHra、ニードルリーフルドウィジア

制作手順(作り方)ステップ解説

1. レイアウト構成の決定(流木の配置)

- テーマ:流木の新しい一面を見つけること

- スタンプウッドの平面をあえて見せるようにして斜めラインを作りました

- マスキングテープで角度をガイドにして全体ラインを確認 しながら作成しました

ポイント:使いづらい直線流木も意図的に馴染ませ、素材の役割の新たな面を発見するという発想が独自性に繋がると考えました。

2. 植栽イメージのラフ作成と買い出し

流木をおおかた組み終わり、ソイルも投入したところで、植栽を何にするか考えます。(本当は最初から考えてレイアウトを決めたほうがいいと思います!)

マスキングテープは、流木のラインと合わせて植栽のトリミングラインを作ろうと思っていたので、そのためのガイドです。

作りたいラインをこうしてガラスに記しておくことで、何日もかけて作成する際に当初イメージしていらラインを見失うことなく作成を進められます。

水性のペンでガラスに直接書き込む人もいますね。

そして、スマホを使ってざっくりと植栽イメージを固めてからショップに水草を買いに行きました。

毎回流木にカビをはやしてしまうので、今回はミスト式ではなく、植栽してすぐに注水しました。

3. 立ち上げ後のコケ対策

植栽1か月後に黒ひげコケが発生しました!

くろひげコケは、金属ブラシや ADAプロピッカーで地道に削り取り、多めに換水を行いました。

4. 道の作り方(遠近感演出)

- 前景草の一部をはがして道を作る

- ラプラタサンドで砂面を整え、ガラスに張った糸で水平ライン確認

作業手順:

1. ニューラージを一部はがす

2. ラプラタサンドを注ぐ

3. 筆でならす

4. 水槽ガラスの糸で水平確認

5. 撮影の工夫(ワイド感・光の使い方)

- バックスクリーンの濃淡で斜めラインを強調

- 水位を下げてワイド感演出(60cm水槽でも有効)

- ドライヤーで波紋を作り、水中感を強化

撮影環境:

– カメラ:Canon EOS Kiss M(EF-M)

– 照明:自然光+補助光

– 水位:通常より下げる

6. 魚の群泳と水中感の作り方

– ファイヤーテトラを使用

– 群れの位置は構図全体の水中感に直結

– 後景草の揺れや光の方向で水中空間を演出

IAPLC2024結果と考察

– 最終順位:588位(自己最高)

– 上位作品に共通する評価ポイント

1. 水草の健康状態が良好

2. 魚の群泳が自然に見える

3. 光・波紋がレイアウトと整合

次回は「自然感」「奥行き」「水中の空気感」をさらに追求予定。

IAPLC出品チェックリスト(要点)

- 水草の健康状態チェック(枯葉・病変なし)

- 魚の群れ位置を調整

- ソイル・砂のガラス面ラインを整える

- バックスクリーンと光の方向を揃える

- 水位を下げてワイド感演出(60cm水槽でも有効)

まとめ

IAPLC2024の制作過程と学びを紹介しました。独自の発想で流木の使い方や撮影方法を工夫することで、世界水草レイアウトコンテストでも順位を上げることができます。